通信設定

「Device Window」で接続中の MicroPeckerX の通信設定を行います。 モニタリング開始前に必ず行ってください。

基本操作

通信設定の流れを説明します。

- Device Windowを開く

メニューやツールバーから「Device Window」を選択します。

-

通信設定対象Chを選択

「Device Window」左側のデバイス一覧にある「Ch*-1」(*は1~4のいずれか)をクリックすると、Protocol Setting 欄がLINバス用の通信設定表示に変わります。

複数のMicroPeckerXを使用する場合は、LINバスのモニタを行うCh毎に通信設定を行ってください。 -

リビジョン、ボーレートを選択

Protocol Setting 欄にあるRevisionとBaudrateのプルダウンメニューでは、LIN仕様のリビジョンとLINバスの通信ボーレートをプリセットからそれぞれ選択できます。

- ビット幅を選択

Protocol Setting 欄にあるBitWidthタブでは、SyncBreak��等のビット幅をプリセットからそれぞれ選択できます。

- ID定義を設定

Protocol Setting 欄にあるID Definitionタブでは、IDごとのデータ長やチェックサム形式を設定できます。

- ウェイクアップパルス幅、スリープ時間を設定

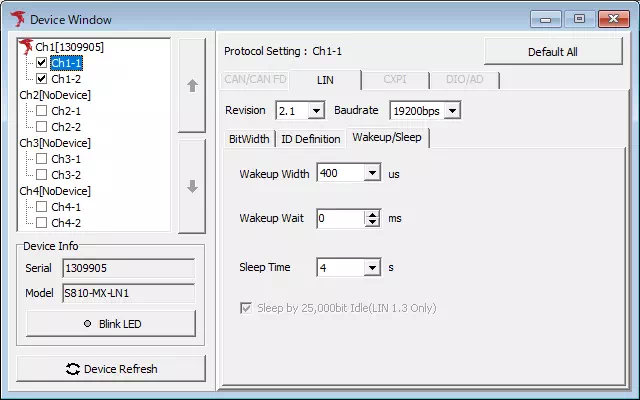

Protocol Setting 欄にあるWakeup/Sleepタブでは、ウェイクアップパルス幅やスリープ時間をプリセットからそれぞれ選択できます。

以上でLINバス用の通信設定は完了です。

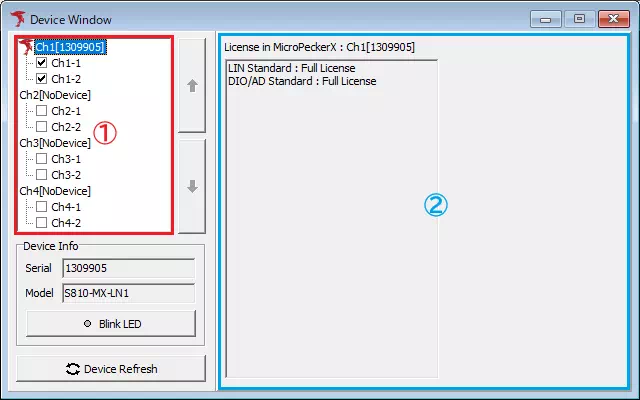

Device Window画面説明

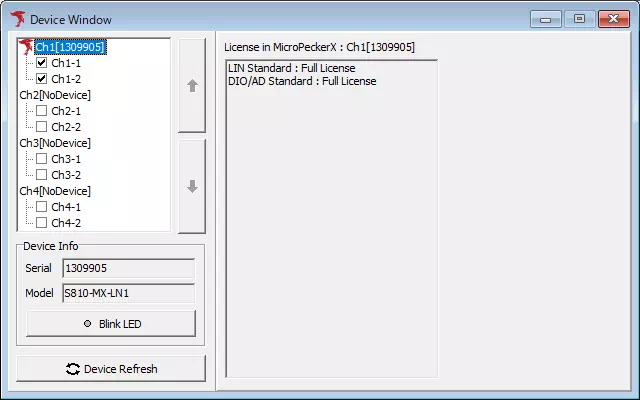

| 項目名 | 説明 | |

|---|---|---|

| Device List (①枠部分) | MicroPeckerX Control Softwareで認識されているMicroPeckerXのリストを表示します。 各Chの左側にあるチェックボックスのON/OFF切り替えで、Chの使用有無が設定可能です。 | |

ボタン ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXのCh位置を、一つ上にあるMicroPeckerXと入れ替えます�。 例えば、Ch2に割り当てられたMicroPeckerXを選択していた場合、該当のMicroPeckerXはCh1に割り当てられます(Ch1に割り当てられていたMicroPecerXはCh2に割り当て)。 | |

ボタン ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXのCh位置を、一つ下にあるMicroPeckerXと入れ替えます。 例えば、Ch2に割り当てられたMicroPeckerXを選択していた場合、該当のMicroPeckerXはCh3に割り当てられます(Ch3に割り当てられていたMicroPecerXはCh2に割り当て)。 | |

| Device Info | Serial | Device Listで選択したMicroPeckerXのSerial番号を表示します。 |

| Model | Device Listで選択したMicroPeckerXのModelを表示します。 | |

ボタン ボタン | クリックすると、Device Listで選択しているMicroPeckerXの緑色と黄色のLEDが点滅します。 再度クリックするとLEDが消灯します。 これにより、Device Listで選択しているMicroPeckerXを判別することが可能です。 | |

![Device Refresh]](/s810-mx-ln1/img/ln_gui_deviceWindow3_Refresh.webp) ボタン ボタン | クリックすると、PCに接続されているMicroPeckerXの再認識を行うことができます。 | |

| Protocol Setting (②枠部分) | Device ListでSerial番号が表示された箇所を選択した場合は、MicroPeckerXに登録されているライセンスを表示します。 Device ListでCh番号が表示された箇所を選択した場合は、通信設定画面を表示します。 認識していないデバイスを選択した場合、「No Device」を表示します��。 | |

Protocol Setting

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| Protocol Setting | 選択中のCh情報を表示します。 |

| Revision | LIN仕様のリビジョンを設定します。以下のプルダウンから選択できます。 1.3, 2.0, 2.1, 2.2, 2.2A |

| Baudrate | 通信ボーレートを設定します。以下のプルダウンから選択できます。 500, 600, 1k, 1200, 2400, 4800, 5k, 9600, 10k, 10417, 14400, 15k, 19200, 20k, 25k, Custom [bps] |

| 設定項目切り替えタブ | 「BitWidth」、「ID Definition」、「Wakeup/Sleep」の各タブをクリックすると、①枠部分に表示される設定項目を切り替えることができます。 各設定項目の詳細は、それぞれ以下を参照してください。 BitWidth ID Definiiton Wakeup/Sleep |

ボタン ボタン | クリックすると、対象ChのProtocol Settingの設定内容をデフォルト値にします。 詳細はDevice Settingデフォルト値を参照してください。 |

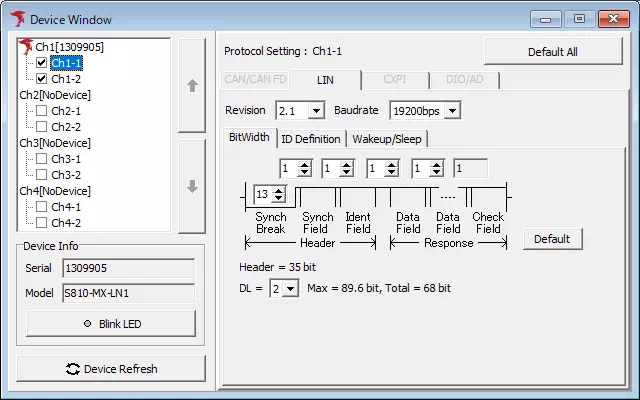

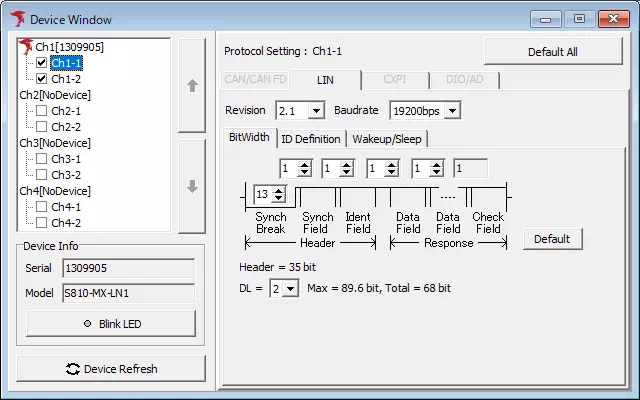

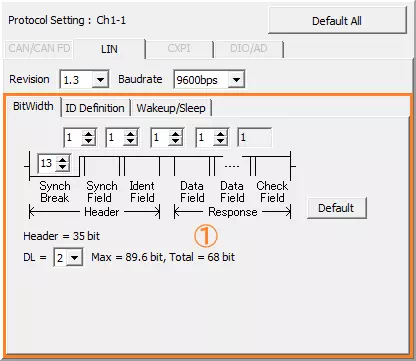

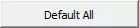

BitWidthタブ

BitWidthタブでは、ヘッダ部及びレスポンス部における各フレーム間のビット幅を設定できます。

| 項目名 | 説明 |

|---|---|

| Sync Break | ヘッダ部のブレークフィールドのビット幅を設定します。設定可能範囲は「10~26」です。 |

| Sync Break Delimiter | ヘッダ部のブレークフィールドとシンクバイトフィールドとの間のビット幅を設定します。設定可能範囲は「1~20」です。 |

| Header Space | ヘッダ部のシンクバイトフィールドと保護フィールドとの間のビット幅を設定します。設定可能範囲は「0~20」です。 |

| Inter Frame Response Space | ヘッダ部とレスポンス部との間のビット幅を設定します。設定可能範囲は「0~20」です。 |

| Inter Byte Space | レスポンス部のデータ間、並びにデータとチェックサムとの間のビット幅を設定します。設定可能範囲は「1~20」です。 |

ボタン ボタン | クリックすると、対象ChのBitWidthタブにある設定内容のみをデフォルト値にします。リビジョン、ボーレート、他のタブにある設定内容はそのままです。 詳細はDevice Settingデフォルト値を参照してください。 |

| Header | 現在のビット幅設定に基づくヘッダ部のビット長を表示します。いずれかのビット幅を変更するとビット長も即座に更新されま�す。 ヘッダ部のビット長がLIN仕様で定められた上限(47.6ビット)を超える場合は「Exceeds Max Header Length!」のメッセージを表示します。ただし、このメッセージが表示された場合でもモニタを開始することは可能です。 |

| DL | 「DL」(データ長)をプルダウン(1~8)から選択すると、LIN仕様で定められたフレームのビット長の上限を「Max」に、ビット幅設定と選択したデータ長に基づくフレームヘッダ部のビット長を「Total」にそれぞれ表示します。いずれかのビット幅、またはデータ長を変更すると、ビット長も即座に更新されます。 Totalのビット長がMaxのビット長を超える場合は「Exceeds Max Frame Length!」のメッセージを表示します。ただし、このメッセージが表示された場合でもモニタを開始することは可能です。 |

| Max | |

| Total |

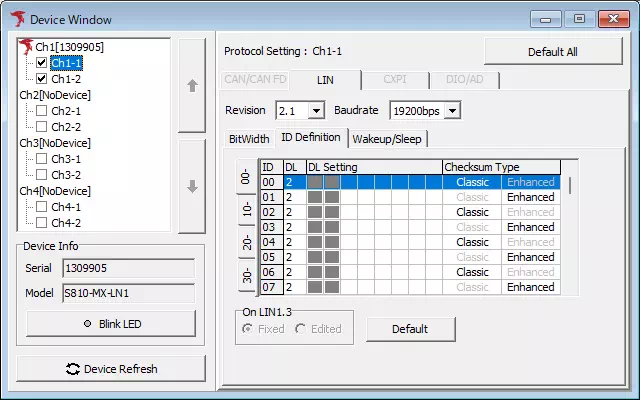

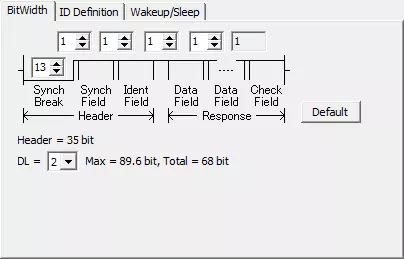

ID Definitionタブ

ID Definitionタブでは、IDごとのデータ長やチェックサム形式を設定できます。

| 項目 | 説明 | 補足事項 | |

|---|---|---|---|

| ID定義表 (①枠部分) | DL | 各IDのデータ長を表示します。 | データ長を変更したい場合は「DL Setting」から行ってください。 |

| DL Setting | 各IDのデータ長を設定します。一番左の枠が「1」、一番右の枠が「8」を意味しており、クリックした枠�の位置に基づいてデータ長を変更できます。 データ長を変更すると、「DL」の表示も変更されます。 | ||

| Checksum Type | チェックサムの形式を設定します。「Classic」または「Enhanced」をクリックすると、その形式に変更できます。 | ||

| ID番号タブ (00, 10, 20, 30) | タブをクリックすると、ID定義表の一番上に表示されるIDをクリックしたタブに変更します。例えば「10-」のタブをクリックした場合、ID定義表の一番上のIDは10Hとなります。 | ||

| On LIN1.3 | LIN仕様のリビジョンが1.3の場合におけるID定義を設定します。ラジオボタンの選択肢とそれぞれの意味合いは以下の通りです。 【Fixed】 標準のID定義(デフォルト値と同じ)で固定となります。 【Edited】 ID定義表から変更できます。 | リビジョン1.3以外の場合、この設定は選択できません(常に「Edited」が選択された扱いとなります)。 | |

ボタン ボタン | クリックすると、対象ChのID Definitionタブにある設定内容のみをデフォルト値にします。リビジョン、ボーレート、他のタブにある設定内容はそのままです。 | 詳細はDevice Settingデフォルト値を参照してください。 | |

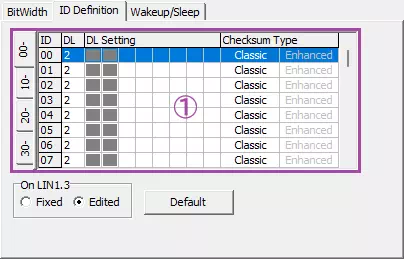

Wakeup/Sleepタブ

Device Settingデフォルト値

対象Chの「Protocol Setting」各タブの設定を、インストール時の既定値に戻します。

- Revision、Baudrate、BitWidth、ID Definition、Wakeup/Sleep の各設定を既定値に戻します。

- 対象Ch以外の設定や他ウィンドウの設定には影響しません。

Wakeup/Sleepタブでは、ウェイクアップシグナルの送信幅、スリープモードへの遷移条件などを設定できます。

| 項目 | 説明 | 補足事項 |

|---|---|---|

| Wakeup Width | ウェイクアップシグナルの送信幅をマイクロ秒単位で設定します。プルダウンメニューの選択肢は以下の通りです。 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000 | リビジョン1.3の場合、この設定は選択できません(8ビット長で固定)。 |

| Wakeup Wait | ウェイクアップシグナルを受信してから、LINスケジュールを開始(スリープモードから復帰)するまでの待ち時間をミリ秒単位で設定します。設定可能範囲は「0~100」です。 | この設定はマスターノードの場合にのみ適用されます。 |

| Sleep Time | スリープモードへ自動遷移するまでのLINバスのアイドル時間を秒単位で設定します。プルダウンメニューの選択肢は以下の通りです。 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | �リビジョン1.3または2.0の場合、アイドル時間はそれぞれ以下となり、この設定は選択できません。 【リビジョン1.3】 「Sleep by 25,000bit Idle(LIN 1.3 Only)」の設定に基づきます。 【リビジョン2.0】 アイドル時間は4秒固定です(変更不可)。 |

| Sleep by 25,000bit Idle(LIN 1.3 Only) | LIN仕様のリビジョンが1.3の場合に、アイドル時間によるスリープモードへの自動遷移を行うかどうかを設定します。チェックボックスのON/OFF切り替えによるそれぞれの意味合いは以下の通りです。 【ON】 25000ビット長のアイドル時間でスリープモードに自動遷移します。 【OFF】 スリープモードへの自動遷移は行われません。 | リビジョン1.3以外の場合、この設定は選択できません。 |